こんにちは、NIMOです。近年、生活習慣病予防の観点から血糖値管理の重要性が注目されています。その中でも、玄米と黒米を組み合わせた食事法が、自然な方法で血糖値をコントロールできる可能性として期待を集めています。本記事では、玄米と黒米の効果的な取り入れ方から、具体的な調理方法まで詳しく解説していきます。

血糖値が高めの方に朗報! 玄米と黒米の効果

白米と比べて血糖値の上昇を抑える効果が高い玄米と黒米。その組み合わせによる相乗効果と実践方法を詳しく解説していきます。

血糖値が気になる原因とは

現代社会では、様々な要因により血糖値が上昇しやすい環境に置かれています。主な原因として以下が挙げられます。

- 食生活の乱れ

- 精製された炭水化物の過剰摂取

- 加工食品への依存

- 不規則な食事時間

- 生活習慣の問題

- 運動不足

- 睡眠不足

- 過度なストレス

- 身体的要因

- 加齢による膵臓機能の低下

- 遺伝的な要因

これらの要因が複雑に絡み合うことで、血糖値の管理が困難になっています。特に注目すべきは、現代の食生活における精製炭水化物(ラーメン、うどん、白米、パスタなど)の過剰摂取です。精製された炭水化物は消化が早く、血糖値を急激に上昇させる傾向があります。また、運動不足は筋肉での糖の取り込みを減少させ、血糖値の上昇を助長します。

玄米と黒米で改善できる理由

玄米と黒米による血糖値改善のメカニズムは、科学的な研究により以下のように明らかになっています。

玄米の効果

- 食物繊維含有量:100gあたり1.4g

- GI値(グリセミック・インデックス/食後血糖値の上昇度を示す指数):54-55(白米は81-88)

- 特徴的な効果:

- 糖質の吸収速度を緩やかにする

- 食後の満腹感が持続する

- 腸内環境を整える

黒米の効果

- 食物繊維含有量:100gあたり3.3g

- GI値:49

- 特徴的な効果:

- アントシアニン(花や果実などに広く分布する色素成分)によるインスリン感受性の向上

- 血管の健康維持

- 抗酸化作用

これらの成分が相乗的に作用することで、より効果的な血糖値管理が可能になります。特に注目すべきは、黒米に含まれるアントシアニンの働きです。このポリフェノール(ほとんどの植物に存在する苦味や渋み、色素の成分)は、インスリンの働きを促進し、血糖値の改善に寄与することが研究で示されています。また、両者に含まれる食物繊維は、腸内細菌叢を改善し、代謝機能の向上にも貢献します。

玄米と黒米の基本的な栄養成分を解説

白米では失われてしまう栄養素が豊富に含まれる玄米と黒米。それぞれの特徴的な栄養成分と、その健康効果について詳しく解説します。

玄米に含まれる栄養素と効果

玄米には、白米では失われてしまう重要な栄養素が豊富に含まれています。以下に主な栄養成分とその効果を詳しく説明します。

主要な栄養成分(100gあたり)

- 食物繊維:1.4g

- タンパク質:6.8g

- ビタミンB1:0.41mg

- ビタミンE:1.4mg

- γ-オリザノール(ガンマ-オリザノール/コメ胚芽や米ぬかに多いポリフェノールの一種):約30mg

これらの栄養素は、単に血糖値の改善だけでなく、全身の健康維持に重要な役割を果たします。特にγ-オリザノールは、コレステロール値の低下や抗酸化作用を持ち、血管の健康維持に貢献します。また、玄米胚芽に含まれるGABA(ギャバ/γ-アミノ酪酸・ガンマ-アミノらくさんという人間の体内にもともと存在するアミノ酸の一種)は、ストレス軽減や血圧の安定化に効果があることが研究で示されています。食物繊維は腸内環境を整え、栄養素の吸収を助けると同時に、糖質の急激な吸収を抑制します。

黒米のアントシアニンパワー

黒米の特徴的な紫黒色の正体であるアントシアニンは、強力な抗酸化作用を持つポリフェノールの一種です。その効果と特徴は以下の通りです。

黒米の主要栄養成分(100gあたり)

- アントシアニン:200-500mg

- 食物繊維:3.3g

- 鉄分:2.1mg

- ビタミンE:2.7mg

アントシアニンの健康効果:

- インスリン感受性の向上

- 血管の弾力性維持

- 抗炎症作用

- 視機能の保護

- 記憶力の向上

特筆すべきは、黒米のアントシアニンは熱に強く、炊飯後も90%以上の効果が維持されることです。また、玄米と組み合わせることで、より効果的な血糖値管理が可能になります。研究では、アントシアニンがインスリンの働きを促進し、血糖値の改善に寄与することが示されています。さらに、豊富な食物繊維と鉄分は、貧血予防や腸内環境の改善にも効果的です。

血糖値対策に最適な組み合わせ方とは

玄米と黒米の組み合わせは、それぞれの特性を活かすことで、より効果的な血糖値管理が可能になります。科学的な研究に基づいた最適な配合と摂取量をご紹介します。

理想的な配合比率の見つけ方

研究によると、最も効果的な配合比率は以下のような組み合わせが推奨されています。

基本の配合比率

- 黒米:玄米:超硬質米 = 4:4:2

- 玄米:黒米 = 7:3

- 初心者向け = 白米:玄米:黒米 = 6:3:1

玄米と黒米の組み合わせは、それぞれの特性を活かすことで相乗効果が期待できます。玄米(GI値54-55)と黒米(GI値42)を組み合わせることで、白米(GI値81-88)と比べて血糖値の上昇を大幅に抑制することができます。特に注目すべきは、黒米に含まれるアントシアニンがインスリンの働きを高め、玄米の食物繊維(100gあたり1.4g)が糖質の吸収を緩やかにする効果です。これらの成分が協働することで、より効果的な血糖値管理が可能になります。

1日の摂取量の目安

健康的な血糖値管理のための適切な摂取量は以下の通りです。

推奨摂取量

- 1食あたり:150g(茶碗1杯程度)

- 1日の目安:3食で計450g

- 黒米の適量:白米2合に対して大さじ1〜2(約15〜30g)

1日の摂取量は個人の活動量や健康状態によって調整が必要です。一般的な成人の場合、1食あたり150g程度が適量とされています。玄米と黒米は食物繊維が豊富なため、白米よりも少ない量でも満足感が得られます。また、食物繊維の摂取目標は1日20g以上とされており、玄米と黒米の組み合わせで効率的に摂取することができます。食後の血糖値の上昇を抑えるためには、野菜や海藻類、たんぱく質をバランスよく組み合わせることも重要です。

誰でも失敗しない!美味しい炊き方のコツ

玄米と黒米を美味しく炊くためには、適切な下準備と水加減が大切です。基本をしっかり押さえて、毎日の食事を楽しみましょう。

水加減と浸水時間のポイント

玄米と黒米を美味しく炊くためには、以下の点に注意が必要です。

基本の水加減と浸水時間

- 玄米:米1カップに対して水1.75カップ

- 黒米:米1カップに対して水2カップ

- 浸水時間:最低3時間、理想的には8時間以上

浸水時間が長いほど、米の栄養価が高まり、消化も良くなります。また、季節によって水加減を調整することで、より美味しく炊き上がります。夏場はやや少なめ、冬場は多めにするのがコツです。浸水中は冷蔵庫で保管し、雑菌の繁殖を防ぎましょう。

炊飯器での炊き方手順

完璧な玄米と黒米の炊き方は以下の通りです。

- 米を軽く研ぎ、決めた時間浸水させる

- 炊飯器に米と水を入れ、玄米モードで炊く

- 炊き上がったら10-15分蒸らす

- 軽く混ぜて完成

炊飯時のポイント:

- 玄米モードがない場合は、通常より20分程度長めに炊く

- 蒸らし時間を必ず確保する

- 炊飯後は急いで蓋を開けない

続けやすい!毎日の食事への取り入れ方

玄米と黒米を毎日の食事に取り入れるコツは、無理なく楽しく続けることです。簡単なレシピと保存方法で、日々の健康管理を支援します。

朝食・昼食での活用レシピ

玄米と黒米を日常的に摂取するためには、様々なアレンジレシピを知っておくことが重要です。以下に、簡単で栄養バランスの良いレシピをご紹介します。

【基本の玄米黒米ごはん(2人分)】

材料:

- 玄米: 140g(約1合)

- 黒米: 30g(大さじ2)

- 水:250ml

- 塩: 小さじ1/4

作り方:

- 玄米と黒米を軽く研ぎ、たっぷりの水に8時間以上浸水させます

- 浸水後、ザルにあげて水気を切ります

- 炊飯器に米と水(250ml)、塩を入れて軽く混ぜます

- 玄米モードで炊飯します。玄米モードがない場合は、通常より20分程度長めに炊きます

- 炊き上がったら、15分程度蒸らします

- 全体をさっくりと混ぜて完成です

ポイント:

- 浸水時間は最低8時間確保することで、柔らかく食べやすく炊き上がります

- 黒米は水に浸すと色素が出るため、炊飯時の水はすべて新しい水に変えます

- 塩を加えることで、より色鮮やかに炊き上がり、味も引き立ちます

作り置きと保存方法

効率的に玄米と黒米を取り入れるためには、作り置きと適切な保存方法が重要です。

基本の保存期間:

- 冷蔵保存:2-3日

- 冷凍保存:2週間

- 常温保存:当日中

作り置きのコツは、完全に冷ましてから保存することです。温かいうちに密閉容器に入れると、結露により雑菌が繁殖しやすくなります。冷蔵保存する場合は、ラップをご飯に密着させることで、乾燥を防ぎ、より長持ちさせることができます。冷凍保存は、1食分(150g程度)ずつ小分けにして保存するのがおすすめです。解凍時は、電子レンジで加熱する前に霧吹きで水を軽く振りかけることで、より美味しく仕上がります。また、自然解凍よりも電子レンジでの加熱の方が、雑菌の繁殖リスクを抑えることができます。作り置きした玄米と黒米は、おにぎりやリゾット、チャーハンなど、様々なアレンジメニューの材料として活用することができます。

実践者に聞く! 継続のコツと成功例

玄米と黒米を日常的に取り入れることで、多くの方が健康改善を実感しています。実践者の声から、効果的な取り入れ方を学びましょう。

効果を実感した人の体験談

玄米と黒米の継続的な摂取による効果は、科学的な数値の改善だけでなく、日常生活での変化としても現れています。以下に、実践者からの具体的な声と、その効果が表れるまでの期間をまとめました。

短期的な変化(1-2週間)

- 食後の満腹感が持続

- 便通の改善

- むくみの軽減

中期的な変化(1-3ヶ月)

- 食後血糖値の安定

- 体重の適正化

- 肌つやの改善

これらの効果を実感した方々に共通するのは、段階的な導入方法です。最初は白米と混ぜて少しずつ始め、徐々に玄米と黒米の割合を増やしていくことで、胃腸への負担を軽減しながら継続することができました。また、食事の際によく噛むことを意識することで、消化吸収が促進され、より効果を実感しやすくなったという声も多く聞かれます。

よくある失敗と対処法

玄米と黒米を取り入れる際には、いくつかの失敗パターンがありますが、適切な対処法を知ることで、より効果的に継続することができます。

主な失敗パターンと解決策:

- 炊飯の失敗

- 硬すぎる場合:浸水時間を延長(最低8時間)

- べちゃつく場合:水加減を見直し(季節により調整)

- 継続の難しさ

- 食べにくい:白米と混ぜて段階的に開始

- 時間がない:週末に作り置き

玄米と黒米の調理で最も多い失敗は、水加減と浸水時間の不足です。特に初心者の方は、白米と同じ感覚で炊こうとして失敗することが多くあります。これらの失敗を防ぐためには、米の状態や季節に応じた適切な水加減の調整が重要です。また、計画的な準備も成功の鍵となります。前日からの浸水を習慣化することで、忙しい朝でも手間なく炊くことができます。

医師が教える血糖値管理との付き合い方

血糖値の管理は、食事だけでなく、生活習慣全体を見直すことが重要です。医学的な観点から、効果的な管理方法を解説します。

数値の正しい見方

血糖値の管理には、正確な数値の理解と定期的なモニタリングが欠かせません。健康な血糖値の範囲と、測定のタイミングについて詳しく説明します。

基準となる血糖値:

- 空腹時:70-109mg/dL

- 食後2時間:140mg/dL未満

- HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー/糖化ヘモグロビンがどのくらいの割合で存在しているかをパーセントで表したもの):5.6%未満

血糖値は日内変動が大きく、食事や運動、ストレスなど様々な要因の影響を受けます。そのため、単発の高値だけでなく、継続的なモニタリングが重要です。特に注目すべきは食後2時間値で、この時間帯の血糖値が高くなりすぎないよう管理することが、長期的な健康維持につながります。また、HbA1cは過去1-2ヶ月の平均的な血糖値を反映する指標として重要で、定期的な検査を受けることをお勧めします。

生活習慣の改善ポイント

血糖値の安定には、食事の改善だけでなく、総合的な生活習慣の見直しが必要です。

重要な改善ポイント:

- 運動習慣の確立

- 食後の軽い運動(15-30分の散歩)

- 週3回以上の有酸素運動

- 睡眠の質の向上

- 規則正しい就寝時間

- 7-8時間の十分な睡眠

- ストレス管理

- 適度なリラックスタイム

- 趣味や運動での気分転換

玄米と黒米で作る簡単アレンジレシピ

毎日の食事をより楽しく、より健康的にするための具体的なレシピをご紹介します。初心者でも失敗しない、簡単で美味しいメニューばかりです。

おかゆ・リゾット編

玄米と黒米のおかゆは、消化がよく栄養価も高いため、朝食や体調が優れない時の食事として最適です。基本のレシピからアレンジまで、詳しく解説します。

【基本の玄米黒米おかゆ(2人分)】

材料:

- 玄米: 70g

- 黒米: 30g

- 水: 600ml

- 塩: 少々

作り方:

- 米を研ぎ、8時間以上浸水させる

- 鍋に米と水を入れ、強火で沸騰させる

- 沸騰したら弱火にし、時々かき混ぜながら45分煮る

- 米が柔らかくなったら塩を加え、さらに5分煮込む

【栄養たっぷりリゾット(2人分)】

材料:

- 炊いた玄米黒米ご飯: 300g(茶碗約2杯分)

- 玉ねぎ: 1/2個(100g)

- しめじ: 100g

- ほうれん草: 1束(200g)

- 豆乳: 200ml

- コンソメ: 1個

- オリーブオイル: 大さじ1

- 塩・こしょう: 少々

- 粉チーズ(お好みで): 大さじ1

作り方:

- 下準備

- 玉ねぎはみじん切り

- しめじは小房に分ける

- ほうれん草は茹でて3cm幅に切る

- コンソメは豆乳に溶かしておく

- 調理手順

- フライパンにオリーブオイルを熱し、玉ねぎを透き通るまで炒める(約3-4分)

- しめじを加えて2分程度炒める

- 玄米黒米ご飯を加え、全体を軽く炒める

- 豆乳(コンソメ入り)を少しずつ加えながら、米に馴染ませる

- とろみが出てきたら、茹でたほうれん草を加える

- 塩・こしょうで味を調える

- お好みで粉チーズをかける

ポイント:

- 豆乳は少しずつ加えることで、とろみのある食感に

- 玄米黒米ご飯は温かいものを使うと、より馴染みやすい

- 野菜は季節のものに変更可能

- 粉チーズの代わりに、すりごまや刻みのりを添えても美味しい

このリゾットは、食物繊維とタンパク質が豊富で、血糖値の急激な上昇を抑えながら、満足感のある一品に仕上がります。野菜は季節のものに変更可能で、カボチャや小松菜など、好みの野菜で作ることができます。

おにぎり・お弁当編

玄米と黒米を使ったおにぎりは、見た目も美しく、栄養価も高い理想的なお弁当のおかずとなります。

【基本の玄米黒米おにぎり(2人分・6個)】

材料:

- 玄米: 140g

- 黒米: 60g

- 水: 250ml

- 塩: 小さじ1

具材の選び方:

- 梅干し:クエン酸で疲労回復

- 焼き鮭:良質なタンパク質補給

- 昆布:食物繊維とミネラル補給

作り方のコツ:

- 米は8時間以上しっかり浸水

- 炊飯後、10分以上蒸らす

- 手に塩を付けて成形(1個80g程度)

- ラップで包んで形を整える

保存方法:

- 常温:当日中に食べきる

- 冷蔵:翌日まで

- 冷凍:2週間程度

購入時の選び方と保存方法

玄米と黒米の品質は、保存状態や精米時期によって大きく変わります。適切な選び方と保存方法を知ることで、より効果的に栄養を摂取できます。

品質の見分け方のコツ

玄米と黒米を購入する際の重要なポイントと、品質を見分けるためのチェックポイントを詳しく解説します。

玄米の選び方:

- 精米日をチェック

- 精米後2週間以内が理想

- 真空パック商品はより長期保存可能

- 外観の確認

- つやがあり、粒がそろっている

- 虫食いや傷がない

- 色むらがない

玄米は鮮度が重要です。精米したての新鮮な玄米は、独特の甘い香りがあり、栄養価も高く保たれています。また、産地や栽培方法も重要なポイントです。特に有機栽培や特別栽培米は、農薬の使用が制限されているため、より安心して食べることができます。

黒米の選び方:

- 色つやの確認

- 鮮やかな紫黒色

- 均一な色合い

- 粒の状態

- 大きさが揃っている

- 割れや欠けが少ない

- 産地の確認

- 国産・外国産の選択

- 栽培方法の確認

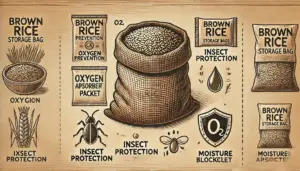

長期保存のポイント

購入した玄米と黒米を、栄養価を損なわずに長期保存するためのポイントを詳しく解説します。

基本の保存方法:

- 保存環境

- 温度:15度以下が理想

- 湿度:60%以下を維持

- 場所:直射日光を避ける

- 容器の選択

- 密閉性の高い容器

- 虫害対策された米びつ

- 防湿・防虫機能付き保存袋

保存時の重要ポイント:

- 温度管理を徹底する

- 湿気を避ける

- 定期的に状態をチェック

- 適量ずつ小分けにする

夏場は特に保存に注意が必要で、必要に応じて冷蔵保存も検討します。ただし、冷蔵保存する場合は、結露による品質劣化に注意が必要です。米びつは定期的に清掃し、必要に応じて乾燥剤を使用することで、より長期の保存が可能になります。

気になる疑問やよくある質問

玄米と黒米の摂取に関して、多くの方が気にされる疑問点について、科学的な根拠に基づいて解説します。安心して継続できるよう、詳しく説明していきましょう。

副作用はないの?

玄米と黒米は自然の食材ですが、急激な食生活の変更は体に負担をかける可能性があります。以下に注意点と対策を詳しく説明します。

考えられる副作用と対策:

- 消化器系への影響

- 症状:胃もたれ、膨満感

- 対策:段階的な導入、十分な咀嚼

- 栄養吸収への影響

- 症状:ミネラルの吸収低下

- 対策:適切な浸水時間の確保

玄米には、フィチン酸(植物界に多く存在する有機リン酸化合物)という成分が含まれており、これが過剰摂取によりミネラルの吸収を妨げる可能性があります。しかし、適切な浸水時間を設けることで、この影響を最小限に抑えることができます。また、食物繊維が豊富なため、急な摂取量の増加は腸内環境に負担をかける可能性があります。これらの問題を防ぐためには、段階的な導入が重要です。

他の健康効果について

血糖値対策以外にも、玄米と黒米には多くの健康効果があります。

期待できる効果:

- 美容効果

- 肌のハリ改善

- 髪のツヤアップ

- 爪の健康維持

- 体調管理

- 便通改善

- むくみ軽減

- 疲労回復促進

- 生活習慣病予防

- 血圧の安定化

- コレステロール値の改善

- 動脈硬化予防

これらの効果は、玄米と黒米に含まれる様々な栄養成分の相乗効果によるものです。特に注目すべきは、抗酸化作用を持つアントシアニンと、食物繊維による腸内環境の改善効果です。継続的な摂取により、全身の健康維持に貢献することが期待できます。

まとめ:玄米と黒米の組み合わせで血糖値対策!

玄米と黒米の組み合わせは、血糖値対策として自然で効果的な方法として注目されています。玄米に含まれる食物繊維と、黒米のアントシアニンが相乗効果を発揮し、食後の血糖値上昇を緩やかにする働きがあります。

継続的な摂取のためには、最初は白米と混ぜながら少しずつ始め、徐々に玄米と黒米の割合を増やしていくことが重要です。また、十分な浸水時間を確保し、適切な水加減で炊くことで、より美味しく食べやすい食事となります。

日々の食事に取り入れる際は、朝食でのおかゆや、お弁当のおにぎりなど、様々なアレンジで楽しむことができます。また、作り置きや冷凍保存を活用することで、忙しい毎日でも継続的な摂取が可能です。

ただし、玄米と黒米による血糖値対策は、あくまでも健康的な食生活の一部として考えることが大切です。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、総合的な生活習慣の改善と組み合わせることで、より効果的な血糖値管理を実現することができます。

毎日の食事に玄米と黒米を取り入れることで、血糖値の改善だけでなく、腸内環境の改善や美容効果など、様々な健康効果も期待できます。無理のない範囲で継続することで、より健康的な生活を送ることができるでしょう。