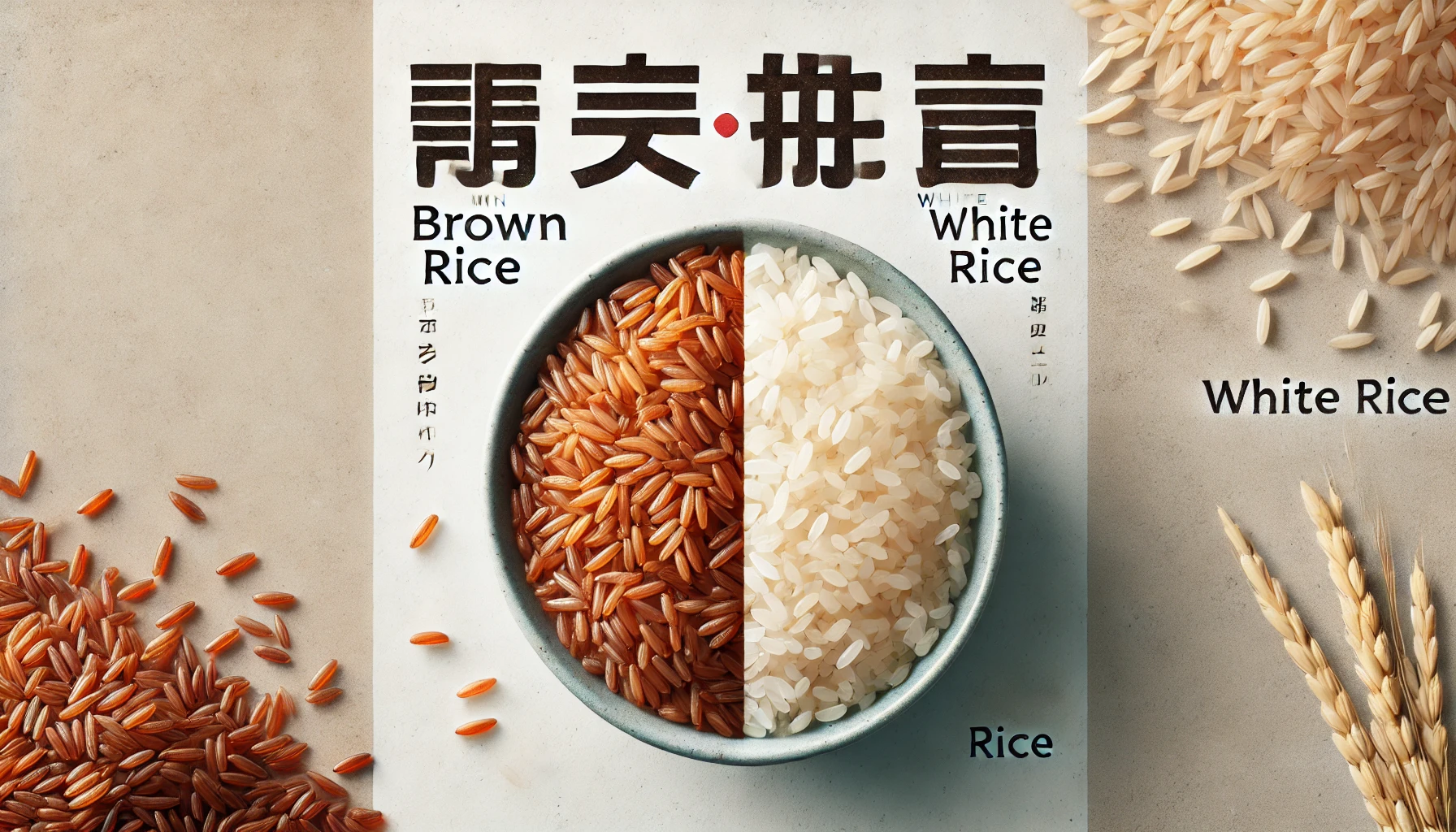

こんにちは、NIMOです。玄米は白米に比べて栄養価が高いことで知られていますが、実は健康面でのデメリットもあることをご存知でしょうか。玄米を食べる前に、これらの注意点を理解しておくことが大切です。

玄米のデメリットとは?健康に良いと思ったら大間違い!

玄米は白米よりも豊富な栄養素を含んでいますが、一方でデメリットも存在します。

玄米の栄養価は白米より優れているが、デメリットも

玄米は白米と比較して、ビタミンB群、ビタミンE、食物繊維、ミネラルなどの栄養素が豊富に含まれています。しかし、これらの栄養素の中には、体内での吸収を阻害したり、消化器官に負担をかけたりするものもあります。玄米の持つ栄養価の高さに目を奪われがちですが、デメリットについても理解しておく必要があります。

玄米を食べる前に知っておくべき5つの注意点とは

玄米を食べる前に知っておくべき5つの注意点は、以下の通りです。

- フィチン酸によるミネラル吸収阻害

- 消化不良のリスク

- 残留農薬の問題

- アレルギーのリスク

- 食べ過ぎによる弊害

これらの注意点を一つ一つ詳しく見ていきましょう。

注意点1 玄米に含まれる「フィチン酸」の問題点

玄米に含まれるフィチン酸は、ミネラルの吸収を阻害する可能性があります。

フィチン酸はミネラルの吸収を阻害する可能性あり

玄米に含まれるフィチン酸は、カルシウム、鉄、亜鉛、マグネシウムなどのミネラルと結合し、体内での吸収を阻害する可能性があります。フィチン酸は、玄米の胚芽や糠層に多く含まれており、玄米を食べることでフィチン酸の摂取量が増加します。その結果、せっかく玄米に含まれるミネラルが体内で十分に活用されない可能性があるのです。特に、ミネラルが不足しがちな人は、玄米の摂取量に注意が必要です。

フィチン酸の影響を最小限に抑える調理法とは

フィチン酸の影響を最小限に抑えるためには、玄米を発芽させたり、酵素玄米にしたりすることが効果的です。発芽玄米は、玄米を水に浸して発芽させることで、フィチン酸の含有量を減らすことができます。また、酵素玄米は、玄米を特殊な酵素で処理することで、フィチン酸を分解し、ミネラルの吸収を高めることができます。玄米を食べる際は、これらの調理法を取り入れることで、フィチン酸の影響を最小限に抑えることができるでしょう。

注意点2 玄米の「消化不良」を引き起こすリスク

玄米は白米に比べて消化が悪く、消化不良を引き起こすリスクがあります。

玄米の硬い食感と消化酵素の関係

玄米は、白米と比べて硬い食感が特徴的です。この硬さは、玄米の外側に存在する糠層によるものです。糠層には、食物繊維やタンパク質、脂質などが含まれていますが、これらの成分は消化酵素による分解が難しいのです。そのため、玄米を食べた際、消化酵素の働きが追いつかず、消化不良を引き起こす可能性があります。特に、消化器官が弱い人や、普段玄米を食べ慣れていない人は、注意が必要です。

消化不良を防ぐための玄米の食べ方のコツ

消化不良を防ぐためには、玄米を食べる際のコツを押さえることが大切です。まず、玄米を炊く際は、しっかりと水に浸して、柔らかくなるまで炊くことが重要です。硬めに炊いてしまうと、消化不良のリスクが高まります。また、玄米を食べ始めるときは、少量から始めて徐々に量を増やしていくことも大切です。急に大量の玄米を食べると、消化器官に負担がかかってしまいます。さらに、玄米と一緒に、発酵食品や野菜を食べることで、消化を助ける効果も期待できます。

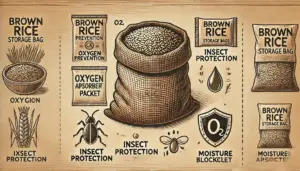

注意点3 玄米の「残留農薬」問題と選び方

玄米は、残留農薬の問題があるため、選び方に注意が必要です。

玄米に残留しやすい農薬の種類と健康への影響

玄米は、白米と比べて農薬が残留しやすいことが知られています。玄米の表面には、殺虫剤や除草剤などの農薬が付着しやすく、それらの農薬が体内に取り込まれると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、有機リン系殺虫剤や除草剤は、神経系への影響が懸念されています。また、グリホサートなどの除草剤は、発がん性があるとの指摘もあります。玄米を食べる際は、残留農薬の問題を考慮する必要があるでしょう。

残留農薬を避けるための玄米の選び方のポイント

残留農薬を避けるためには、玄米の選び方に気を付けることが大切です。まず、有機栽培された玄米を選ぶことがおすすめです。有機栽培では、化学合成農薬や化学肥料を使用しないため、残留農薬のリスクを大幅に減らすことができます。また、産地や生産者が明確な玄米を選ぶことも重要です。生産者が農薬の使用状況を明らかにしている場合は、より安心して玄米を食べることができるでしょう。さらに、玄米を購入する際は、品質の高い玄米を選ぶことも大切です。割れや欠けのない、つやのある玄米を選ぶようにしましょう。

注意点4 玄米の「アレルギー」リスクと対処法

玄米によるアレルギー反応が起こる可能性があります。

玄米アレルギーの原因物質と症状

玄米アレルギーの原因物質は、主に玄米に含まれるタンパク質です。このタンパク質に対して、免疫システムが過剰に反応することで、アレルギー症状が引き起こされます。玄米アレルギーの症状は、皮膚の発疹やかゆみ、呼吸困難、腹痛、下痢などが挙げられます。重篤な場合は、アナフィラキシーショックを引き起こす可能性もあります。玄米アレルギーは、他の食物アレルギーと比べて頻度は高くありませんが、注意が必要です。

玄米アレルギーの予防と対処法

玄米アレルギーを予防するためには、アレルギー検査を受けることが大切です。血液検査や皮膚テストにより、玄米に対するアレルギーの有無を確認することができます。もし、玄米アレルギーがあることが分かった場合は、玄米の摂取を控えることが必要です。代わりに、白米やその他の穀物を食べるようにしましょう。また、玄米アレルギーの症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。軽度の症状であれば、抗ヒスタミン薬などで対処できる場合もありますが、重篤な症状が出た場合は、緊急処置が必要になります。

注意点5 玄米の「食べ過ぎ」による弊害

玄米を食べ過ぎると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

玄米の食物繊維の取りすぎによる健康問題

玄米に含まれる食物繊維は、便秘の予防や腸内環境の改善に役立ちますが、食べ過ぎると逆効果になることがあります。玄米の食物繊維を取りすぎると、腹部膨満感や下痢、ガスの発生などの症状が現れる可能性があります。また、食物繊維の過剰摂取は、ミネラルの吸収を阻害し、鉄欠乏性貧血などの健康問題を引き起こすこともあります。玄米の食物繊維は、適量を心がけることが大切です。

バランスの取れた玄米の適量摂取法

玄米を健康的に食べるためには、バランスの取れた適量摂取を心がけることが重要です。一般的に、成人の場合、1日に玄米を2〜3杯程度食べるのが適量とされています。ただし、個人差があるため、自分の体調や消化器官の状態に合わせて、摂取量を調整することが大切です。また、玄米だけに偏るのではなく、他の穀物や野菜、たんぱく質源などを組み合わせることで、バランスの取れた食事になります。玄米を毎日食べる場合は、朝食や昼食に取り入れるのがおすすめです。

玄米のデメリットを克服!美味しく健康的に食べるコツ

玄米のデメリットを克服し、美味しく健康的に食べるためのコツを紹介します。

玄米の栄養を最大限に活かす調理法

玄米の栄養を最大限に活かすためには、適切な調理法を選ぶことが大切です。玄米を炊く際は、水に長時間浸してから炊くことで、柔らかく仕上げることができます。また、圧力鍋を使うことで、玄米の食感を柔らかくすることもできます。玄米を炒めたり、玄米粉を使ったりするのも、美味しく食べるための工夫の一つです。さらに、玄米に野菜や海藻、豆類などを組み合わせることで、栄養バランスが良くなり、食べやすくなります。

玄米を毎日の食事に取り入れるアイデア

玄米を毎日の食事に取り入れるためには、様々なアイデアを活用することが大切です。例えば、玄米ご飯に味噌汁や野菜の煮物を合わせるのは、日本の伝統的な食事スタイルです。また、玄米を使ったサラダやスープ、リゾットなどは、洋風の食事にも合います。玄米粉を使ったパンやケーキ、クッキーなどのお菓子作りも、玄米を楽しむ方法の一つです。玄米を食べ慣れていない人は、白米と玄米を混ぜて炊くことから始めるのもおすすめです。徐々に玄米の割合を増やしていくことで、無理なく玄米を食事に取り入れることができるでしょう。

玄米のメリットとデメリットを比較!総合的な評価は?

玄米のメリットとデメリットを比較し、総合的な評価を探ります。

玄米の主なメリットとデメリットのまとめ

玄米の主なメリットは、白米と比べて豊富な栄養素を含んでいることです。ビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれており、健康維持に役立ちます。また、玄米は低GI食品であるため、血糖値の上昇を緩やかにし、糖尿病の予防にも効果的です。一方、玄米の主なデメリットは、フィチン酸によるミネラル吸収阻害、消化不良のリスク、残留農薬の問題、アレルギーのリスク、食べ過ぎによる弊害などが挙げられます。これらのデメリットを理解した上で、適切に玄米を食べることが大切です。

玄米を食生活に取り入れる際の総合的なアドバイス

玄米を食生活に取り入れる際は、メリットとデメリットを総合的に考えることが重要です。玄米の栄養価の高さは魅力的ですが、デメリットについても理解しておく必要があります。玄米を食べる際は、自分の体質や健康状態に合わせて、適量を心がけることが大切です。玄米に含まれるフィチン酸の影響が気になる場合は、発芽玄米や酵素玄米を選ぶのがおすすめです。また、残留農薬を避けるために、有機栽培の玄米を選ぶことも重要です。

玄米を食生活に取り入れる際は、無理のない範囲で始めることが大切です。最初は白米と玄米を混ぜて炊くことから始め、徐々に玄米の割合を増やしていくのがおすすめです。また、玄米を美味しく食べるための調理法を工夫したり、玄米を使ったレシピを探したりすることで、楽しみながら玄米を食べる習慣を身につけることができるでしょう。

まとめ:玄米の驚くべきデメリット!

玄米は、白米と比べて栄養価が高いことで知られていますが、一方でデメリットもあることを理解しておく必要があります。フィチン酸によるミネラル吸収阻害、消化不良のリスク、残留農薬の問題、アレルギーのリスク、食べ過ぎによる弊害など、玄米を食べる前に知っておくべき注意点は少なくありません。

しかし、これらのデメリットを理解した上で、適切に玄米を食生活に取り入れることで、玄米の栄養価を活かしつつ、健康的な食生活を送ることができます。玄米の調理法を工夫したり、バランスの取れた食事を心がけたりすることで、美味しく健康的に玄米を食べることができるでしょう。

玄米は、健康的な食生活を送るための選択肢の一つです。玄米のメリットを活かしつつ、デメリットに気を付けることで、バランスの取れた食生活を実現することができます。自分に合った玄米の食べ方を見つけ、美味しく健康的な食生活を楽しんでいきましょう。