こんにちは、NIMOです。私たちの体には、血圧を24時間休むことなく監視し続けている精巧なセンサーが備わっています。この「血圧受容器」は、立ち座りや運動など、日常生活のあらゆる場面で重要な働きをしています。近年の研究で、その仕組みがより詳しく解明され、健康管理における重要性が注目されています。

血圧受容器の基本知識

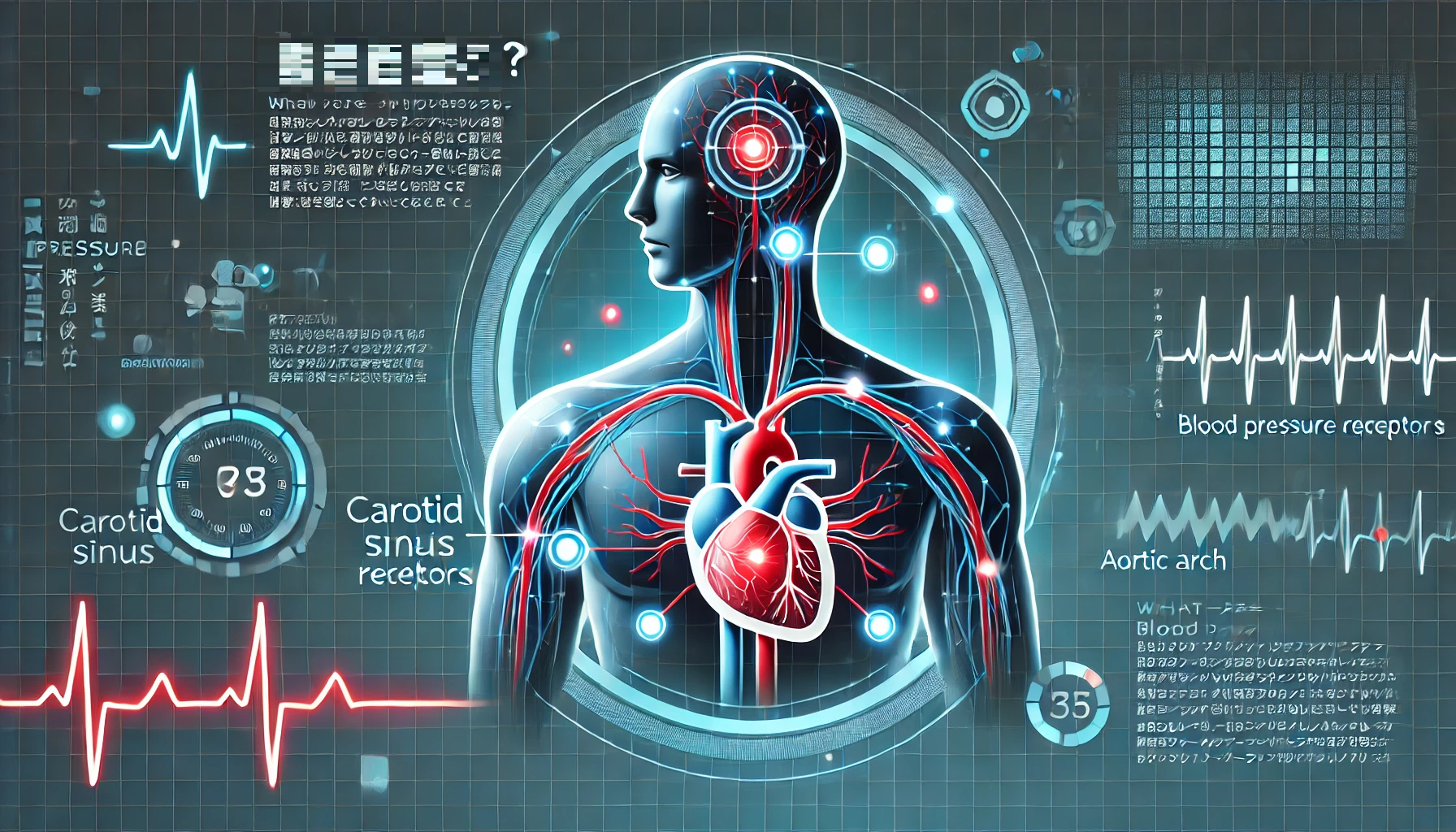

血圧受容器には「動脈圧受容器」と「心肺圧受容器」の2種類があり、それぞれが異なる役割を担って血圧の安定化に貢献しています。

血圧受容器とは? シンプルな説明

血圧受容器は、体の中で血圧の変化を感知する特殊な細胞群です。主な特徴は以下の通りです。

- 動脈圧受容器:血圧の急激な変化を感知

- 心肺圧受容器:血液量の変化を感知

これらの受容器には、圧力を感知する特殊なタンパク質が含まれており、血管の伸び縮みを電気信号に変換して脳に伝えます。例えば、血圧が上がると血管が膨らみ、この変化を受容器が感知して信号を送ります。この仕組みは、私たちが意識することなく自動的に働いており、急な姿勢変更時でも血圧を安定に保つことができます。

体の中のどこにある? 場所と特徴

血圧受容器の主な存在場所と特徴について、以下のように整理できます。

動脈圧受容器の主な場所:

- 頸動脈洞(けいどうみゃくどう):首の両側にある動脈の特殊な部分

- 大動脈弓(だいどうみゃくきゅう):心臓から出てすぐの大きな血管の湾曲部

心肺圧受容器の主な場所:

- 心臓の右心房

- 肺動脈

- 大静脈

これらの場所が選ばれた理由は、脳への血液供給を監視するのに最適な位置だからです。特に頸動脈洞の圧受容器は、脳に近い場所にあることで、脳への血液供給の変化をいち早く感知し、素早く対応することができます。また、これらの受容器は非常に敏感で、わずか1~2mmHgの血圧変化でも感知できる精密なセンサーとなっています。

血圧受容器が果たす重要な役割

血圧受容器は、特に短期的な血圧調整において中心的な役割を果たしています。1~2秒という短時間で血圧変化を感知し、適切な調整を行います。

血圧を感知する仕組み

血圧受容器による血圧感知の仕組みは、以下のような段階で行われます。

- 圧力変化の感知

- 血管壁の伸展により特殊なイオンチャネル(細胞膜にある孔のこと)が開く

- 血管壁の変形を電気信号に変換

- わずか1~2mmHgの変化でも感知可能

- 信号の伝達経路

- 感知した信号は求心性神経(末梢からの刺激や興奮を中枢へ伝達する神経)を通って脳幹に伝達

- 脳幹の循環中枢で信号を処理

- 自律神経系を通じて各器官に指令を送信

この一連の流れは、私たちが意識することなく自動的に行われています。例えば、血圧が上昇すると、血管壁が伸展して受容器が活性化され、その情報が即座に脳に伝えられます。この素早い対応により、急激な血圧変動から体を守ることができます。

自律神経系との連携のしくみ

血圧受容器と自律神経系は、以下のように緊密に連携して働いています。

- 血圧上昇時の対応

- 副交感神経(自律神経系のブレーキ役で体をリラックスさせる神経)の活動が増加

- 心拍数の低下

- 末梢血管の拡張

- 血圧を下げる方向に調整

- 血圧低下時の対応

- 交感神経(自律神経系のアクセル役で体を活動的にする神経)の活動が増加

- 心拍数の上昇

- 末梢血管の収縮

- 血圧を上げる方向に調整

この調整システムは、通常1~2秒という極めて短い時間で作動します。ただし、この仕組みは主に短期的な血圧調整に特化しており、長期的な血圧管理には、レニン-アンジオテンシン系(血圧や体液量、血清電解質の調節に関わる重要な内分泌系の調節機構)などの他のメカニズムも重要な役割を果たします。

血圧受容器が活躍する場面

日常生活の中で、血圧受容器は様々な状況で重要な働きをしています。特に姿勢変更時や運動時には、その機能が顕著に現れます。

姿勢を変えたときの血圧調整

姿勢変更時の血圧調整は、血圧受容器の重要な働きの一つです。

- 寝た状態から立ち上がる時の変化

- 約500-800mlの血液が下半身に移動

- 脳への血流が一時的に減少

- 血圧受容器が0.5~1秒で反応

- 血圧受容器による調整メカニズム

- 心拍数の即座の増加

- 末梢血管の収縮

- 静脈還流量(静脈から心臓へ戻ってくる血液の流量)の増加

この仕組みにより、健康な人では立ちくらみなどの症状を感じることなく姿勢変更ができます。ただし、この調整には限界があるため、特に高齢者は急激な姿勢変更を避けることが推奨されます。また、暑い環境下や食後は、血管が拡張して調整が難しくなるため、より慎重な動作が必要です。

運動時の血圧コントロール

運動時の血圧調整は複雑なメカニズムで行われます。

- 運動開始時の対応

- 活動筋への血流増加

- 心拍数の上昇

- 血圧の適度な上昇を許容

- 運動中の調整

- 運動強度に応じた血圧維持

- 活動筋への十分な血液供給

- 過度な血圧上昇の防止

- 運動終了時の調整

- 段階的な血圧低下

- 心拍数の緩やかな減少

- 血液分布の再調整

この調整システムは、運動中の血圧を適切に維持し、活動筋への十分な血液供給を確保します。ただし、急激な運動の開始や終了は避け、ウォーミングアップとクールダウンを適切に行うことが重要です。また、暑い環境下での運動は、血圧調整がより難しくなるため、十分な水分補給と休憩を取ることが推奨されます。

血圧受容器の機能が低下すると起こること

血圧受容器の機能低下は、様々な日常生活の場面で支障をきたす可能性があります。早期発見と適切な対応が重要です。

よくある症状と特徴

血圧受容器の機能低下による症状は、以下のように現れます。

- 主な症状

- 立ちくらみやめまい

- 一時的な視界のぼやけ

- 疲労感や集中力の低下

- 頭痛や肩こり

- 症状が出やすい状況

- 急な姿勢変更時

- 暑い環境下での活動

- 食後30分~1時間

- 長時間の立ち仕事後

- 入浴中や入浴直後

これらの症状は、血圧受容器が血圧変動に適切に対応できないことで起こります。特に注意が必要なのは、症状が重なって現れる場合や、頻度が増加する場合です。また、症状が生活の質に影響を与える場合は、医療機関への相談が推奨されます。

高齢者に多い機能低下

高齢者における血圧受容器の機能低下には、以下のような特徴があります。

- 機能低下の原因

- 血管の弾力性低下

- 自律神経系の反応性低下

- 加齢に伴う受容器の感受性低下

- 服用薬剤の影響

- 特に注意が必要な場面

- 夜間のトイレ時

- 入浴時

- 食後の活動

- 気温の高い日の外出

高齢者の場合、複数の要因が重なることで症状が顕著になりやすく、転倒リスクも高まります。そのため、生活環境の調整や、動作時の注意点を家族と共有することが重要です。また、定期的な健康診断で血圧の変動パターンをチェックし、必要に応じて生活習慣の改善や医療介入を検討することが推奨されます。

血圧受容器を健康に保つポイント

血圧受容器の機能を維持・改善するためには、日常的なケアと適切な運動が重要です。継続的な取り組みが、長期的な健康維持につながります。

日常生活での注意点

血圧受容器の健康維持のために、以下の点に注意が必要です。

- 基本的な生活習慣

- 規則正しい睡眠(6-8時間)

- バランスの取れた食事

- 適切な水分摂取(1日1.5-2L程度)

- 禁煙・適度な飲酒

- 具体的な注意点

- 起床時:ゆっくりと段階的に起き上がる

- 食事:急激な血糖値の上昇を避ける

- 入浴:ぬるめのお湯(38-40度)を選ぶ

- 温度管理:急激な温度変化を避ける

これらの習慣は、血圧受容器への負担を軽減し、その機能を維持するのに役立ちます。特に、水分摂取のタイミングは重要で、起床時、入浴前後、運動前後には意識的に水分を補給することが推奨されます。また、生活リズムを整えることで、自律神経系の働きも安定し、血圧受容器の機能維持にも効果的です。

おすすめの運動方法

血圧受容器の機能改善のための運動には、以下のようなものがあります。

- 有酸素運動

- ウォーキング(1日20-30分)

- 軽いジョギング

- 水中ウォーキング

- ストレッチ

- 運動時の注意点

- 準備運動を十分に行う

- 運動強度は徐々に上げる

- 水分補給を忘れずに

- 体調に応じて調整する

- 効果的な実施方法

- 朝晩の涼しい時間帯を選ぶ

- 無理のない範囲で継続する

- 週3-4回程度を目安にする

- 運動前後の血圧をチェック

これらの運動は、血管の弾力性を保ち、血圧受容器の感受性を維持するのに効果的です。ただし、運動を始める前に、自身の健康状態を把握し、必要に応じて医師に相談することが重要です。また、運動中に異常を感じた場合は、すぐに中止して休息を取りましょう。

血圧受容器と関連する病気

血圧受容器の機能異常は、様々な循環器系の問題と密接に関連しています。早期発見と適切な対応が、健康管理の鍵となります。

起立性低血圧との関係

起立性低血圧と血圧受容器の関係について、以下の点が重要です。

- 診断基準

- 立位後3分以内の収縮期血圧20mmHg以上の低下

- 拡張期血圧10mmHg以上の低下

- めまいやふらつきなどの症状を伴う

- 発症メカニズム

- 血圧受容器の反応遅延

- 自律神経系の調整不全

- 血管の収縮力低下

- 循環血液量の不足

- リスク要因

- 高齢

- 糖尿病

- 降圧薬の使用

- 脱水状態

この状態は、日常生活に大きな影響を与える可能性があり、特に高齢者では転倒リスクが高まります。早期発見と適切な対応が、QOL(生活の質)の維持に重要です。

高血圧症との関わり

高血圧症と血圧受容器の関係は以下のように整理できます。

- 血圧受容器の関与

- 短期的な血圧調整機能の低下

- 圧受容器反射感受性の減弱

- 自律神経バランスの乱れ

- 血管弾性の低下

- 悪化要因

- 過度なストレス

- 不規則な生活

- 塩分の過剰摂取

- 運動不足

- 予防と対策

- 定期的な血圧測定

- 生活習慣の改善

- 適度な運動

- 医師との連携

高血圧症の管理には、血圧受容器の機能を考慮した総合的なアプローチが必要です。特に、生活習慣の改善と適切な医学的管理の組み合わせが重要となります。

血圧受容器を守る生活習慣

血圧受容器の機能を維持するためには、日々の生活習慣が重要です。適切な生活習慣は、長期的な健康維持の基礎となり、血圧受容器の機能低下を予防します。

効果的な予防法

血圧受容器の機能を守るためには、日常生活での継続的な取り組みが欠かせません。特に重要なのは、生活リズムの安定化です。不規則な生活は自律神経系のバランスを崩し、血圧受容器への負担を増加させます。また、十分な睡眠時間の確保は、自律神経系の働きを整え、血圧受容器の機能維持に重要な役割を果たします。さらに、適度な運動習慣は血管の弾力性を保ち、血圧受容器の感受性を高めることが研究で明らかになっています。ストレス管理も重要な要素で、過度なストレスは自律神経系を乱し、血圧受容器の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

予防のための具体的なポイント:

- 就寝・起床時間を一定に保つ

- 1日7-8時間の睡眠を確保

- 規則正しい食事時間の維持

- 適度な運動習慣の確立

- ストレス解消法の実践

専門家おすすめの対策法

血圧受容器の機能を最適に保つためには、科学的根拠に基づいた対策が重要です。近年の研究では、特に血管の健康維持が血圧受容器の機能改善に効果的であることが分かってきました。例えば、適度な有酸素運動は血管内皮機能を改善し、血圧受容器の感受性を高めることが示されています。また、食事面では、過度な塩分摂取を控え、カリウムを適切に摂取することで、血圧受容器への負担を軽減できます。さらに、定期的な血圧測定と記録は、異常の早期発見に役立ちます。

専門家が推奨する具体的な対策:

- 毎日の血圧測定と記録

- 塩分摂取量の管理(1日6g未満)

- カリウムを含む食品の積極的摂取

- 適度な有酸素運動の実施

- 定期的な健康診断の受診

血圧受容器に関する最新研究

医学の進歩により、血圧受容器の仕組みについての理解は日々深まっています。最新の研究成果は、より効果的な治療法の開発につながっています。

新しい治療法の開発状況

血圧受容器の機能改善に向けた治療法の研究は、近年大きく進展しています。特に注目されているのが、頸動脈電気刺激療法です。この治療法は、血圧受容器が集中している頸動脈洞に微弱な電気刺激を与えることで、血圧調節機能を改善します。従来の薬物療法では効果が限定的だった難治性高血圧の患者に対して、新たな治療選択肢として期待が高まっています。また、血圧受容器の感受性を高める新薬の開発も進められており、より副作用の少ない治療法の確立を目指した研究が続けられています。これらの新しい治療法は、患者一人一人の状態に合わせた個別化医療の実現にも貢献すると考えられています。

最新の治療法開発における重要ポイント:

- 低侵襲治療法(患者の体への負担を最小限に抑えた現代医療の治療法)の開発

- 個別化医療への対応

- 副作用の軽減

- 長期的な効果の検証

- 費用対効果の評価

期待される未来の医療

血圧受容器研究の進展は、循環器疾患の治療に新たな可能性をもたらしています。特に注目されているのが、AIとウェアラブルデバイス(腕時計やメガネ、指輪などの形で身につけて使用できる電子機器)を組み合わせた24時間血圧モニタリングシステムの開発です。このシステムにより、個々の患者の血圧変動パターンを詳細に分析し、より適切な治療法を選択することが可能になると期待されています。また、遺伝子治療や再生医療の技術を応用した新しい治療法の研究も進められており、低下した血圧受容器の機能を根本的に回復させる可能性も検討されています。これらの研究は、将来的な予防医療の発展にも大きく貢献すると考えられています。

将来の医療における展望:

- AIを活用した個別化治療

- 遺伝子治療の実用化

- 再生医療技術の応用

- 予防医療の発展

- 在宅モニタリングの普及

血圧受容器を意識した健康管理のポイント

日常生活における適切な健康管理は、血圧受容器の機能維持に重要な役割を果たします。早期の予防と定期的なケアが、長期的な健康維持につながります。

日常でできる具体的な対策

血圧受容器の機能を維持・改善するためには、日々の生活習慣の見直しが重要です。特に朝の過ごし方は、一日の血圧管理に大きく影響します。起床時は、急激な動作を避け、ゆっくりと体を起こすことから始めましょう。また、適切な水分補給も重要な要素です。朝一番の水分補給は、夜間の脱水状態を改善し、血圧受容器の機能を助けます。食事面では、急激な血糖値の上昇を避けるため、ゆっくりと時間をかけて食事を取ることが推奨されます。さらに、日中の活動中も定期的な休憩と水分補給を心がけることで、血圧受容器への負担を軽減することができます。

効果的な日常管理のポイント:

- 朝の段階的な起床動作

- 定期的な水分補給(1日8回程度)

- バランスの取れた食事

- 適度な休憩の確保

- 規則正しい生活リズムの維持

かかりつけ医に相談すべき症状

血圧受容器の機能低下が疑われる場合、適切な時期に医療専門家に相談することが重要です。特に注意が必要なのは、めまいや立ちくらみの頻度が増加した場合です。これらの症状は、血圧受容器の機能低下を示す重要なサインとなることがあります。また、日常生活に支障をきたすような疲労感や、頭痛が続く場合も、専門家への相談が推奨されます。高血圧の治療を受けている方は、服用している薬の種類や量が適切かどうかを定期的に確認することも大切です。

医療機関への相談が必要な症状:

- 頻繁なめまいや立ちくらみ

- 慢性的な疲労感

- 持続する頭痛

- 血圧の大きな変動

- 日常生活への支障

まとめ:血圧受容器って何?

私たちの体の中で、24時間休むことなく血圧を監視し続けている血圧受容器。この精巧な仕組みには、動脈圧受容器と心肺圧受容器の2種類があり、それぞれが協力して血圧の安定化に貢献しています。特に頸動脈洞や大動脈弓に存在する動脈圧受容器は、わずか1~2秒という短時間で血圧変化を感知し、適切な調整を行います。

血圧受容器は、姿勢変更時や運動時など、日常生活の様々な場面で重要な役割を果たしています。立ち上がる時には下半身への血液移動を素早く感知し、脳への血流を維持するよう働きかけます。また、運動時には活動する筋肉への血液供給を確保しながら、過度な血圧上昇を防ぐという繊細な調整も行っています。

加齢や生活習慣の乱れにより、この血圧受容器の機能は徐々に低下する可能性があります。しかし、適切な生活習慣の維持と予防的な取り組みにより、その機能を保つことは可能です。規則正しい生活リズム、適度な運動習慣、そして適切な水分摂取が、血圧受容器の健康維持には重要です。

最新の医学研究により、血圧受容器に関する理解は日々深まっており、新しい治療法の開発も進んでいます。私たちの健康を支えるこの重要な仕組みを意識し、適切なケアを心がけることで、より健康的な生活を送ることができるでしょう。気になる症状がある場合は、早めに医療機関に相談し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。